2025年の法改正で高年齢者雇用はどう変わる?

高年齢者雇用安定法とは?

日本では急速な少子高齢化によって労働力人口の減少が懸念されており、経済社会の活力を維持するためには、いくつもの課題解決が急務となっています。そのような背景において、働く意欲のある高年齢者が年齢の制限を受けずに能力を十分に発揮できるような環境の整備を目的に制定されたのが「高年齢者雇用安定法」です。

1971 年に前進となる「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」が制定され、1986年には高年齢者雇用安定法へと名称が変更されました。この法律は、主に定年延長と再雇用制度の導入、雇用機会の提供、雇用保険の支援について定めており、法律成立後も社会情勢に合わせた改正が行われています。

2025年4月の改正のポイント

高年齢者雇用安定法では2012年の法改正により、継続雇用制度の適用年齢を段階的に引き上げる経過措置が取られていました。2025年3月でその経過措置が終了し、4月から以下が義務化されます。

●65歳までの雇用確保(継続雇用制度)の義務化

経過措置中は老齢年金の支給開始年齢を段階的に引き上げることを条件に、継続雇用制度の対象者を、「労使協定を結んだ従業員」に限定していました。しかし2025年4月以降は、継続雇用制度を実施する場合、企業は「希望者全員」に65歳までの安定した雇用機会を確保しなければなりません。

また、定年年齢を65歳未満に定めている企業に対して、65歳まで以下のいずれかの雇用確保措置を講じることが義務付けられました。

- ①65歳までの定年の引き上げ

- ②定年制の廃止

- ③希望者全員への65歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の導入

今回の改正におけるポイントとして、「65歳までの定年延長」が義務化されたのではなく、60歳以上の希望者全員に65歳までの雇用の機会を与えることが義務化されたという点をしっかりと理解しておきましょう。

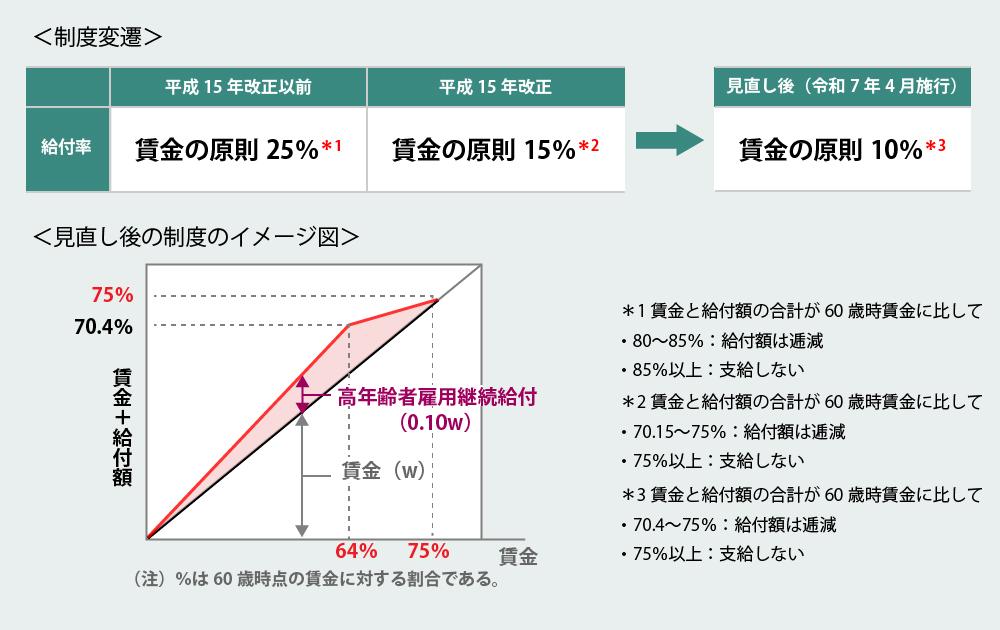

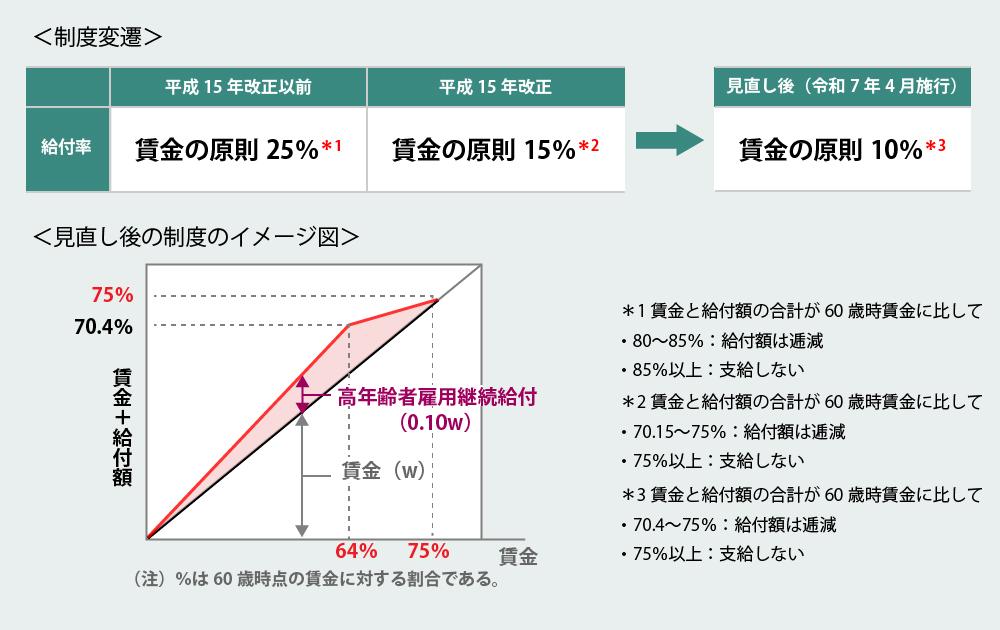

●高年齢者雇用継続給付の縮小

高年齢者雇用継続給付は、年金支給までの雇用継続支援と、定年から年金給付開始までの収入確保を目的とした雇用保険法で定められた給付制度です。60歳以上65歳未満の労働者が、60歳時点と比較して賃金が75%未満に低下した場合に支給される制度で、現行では賃金の原則15%でしたが、2025年4月1日から、支給率が10%に縮小されます。

この改正により、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用継続を促進することを目指しています。

参考:厚生労働省「高年齢雇用継続給付の見直し(雇用保険法関係)」をもとに一部改変

継続雇用制度導入における流れ

STEP1:対象者への通達と、継続雇用の意思確認

企業で定めた定年を迎える対象者に対して、面談や書類で再雇用制度の概要を説明し、継続雇用による勤務を希望するか意思確認を行います。継続雇用の意思がある対象者には、面談を行い、雇用条件を提示します。再雇用を希望しない場合は、退職手続きに進みます。

STEP2:対象者への面談を行い、雇用条件を提示する

継続雇用を希望する対象者に個人面談等にて、具体的な業務内容、労働時間、賃金、職位などの雇用条件を提示し、同意を得ます。

STEP3:再雇用決定

定年後の再雇用の場合には、退職金の支給などは事前に締結している就業規則などの定めにて金額を計算し、支払い手続きを行います。また、再雇用として新たな就業規則や労働契約書にて新規雇用契約を結びます。以前の業務とは違う業務に就く場合には、研修等の機会を設ける必要もあります。

法改正によって企業に求められる対応

2025年4月の改正により、企業にはさまざまな対応が求められます。

就業規則・労働条件などの見直し

高年齢者の継続雇用制度に対応するため、上述した3つの雇用確保措置のうち、企業がどの措置を採用するかを明確にしましょう。また、継続雇用制度には、定年後に再度雇用契約を結ぶ「再雇用制度」や、定年退職とせずに、引き続き雇用を継続する「勤務延長制度」などがあります。継続雇用の条件を具体的に定め、漏れがないように就業規則に記載しておきましょう。 なお就業規則を改定した場合には、企業は労働基準監督署への届出が必要です。

賃金規定の見直し

高年齢者を継続雇用する場合、賃金規定の見直しを行う必要があります。特に、賃金と年金のバランスを考慮した給与設計が求められます。高年齢者が年金と労働で収入を得る場合、合計額が過剰にならないよう調整が必要です。通常は年金分の給与が減額されますが、その場合でも仕事の意義や成果に応じた報酬制度を導入することでモチベーション維持をはかることもできます。

社会保険料の見直し

健康保険や厚生年金などの社会保険料は賃金に基づいて算出されるため、再雇用後に保険料が下がる可能性があります。また、定年退職後に資格喪失届と再雇用による資格取得届の提出が必要です。雇用条件によって勤務時間が減少し社会保険の対象外になる場合には、本人の意向によって資格喪失後の任意継続制度を申請します。

社会保険料の見直しとともに、再雇用の対象者が雇用保険の対象となるかどうかの確認もしておきましょう。1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある場合には、雇用保険の継続が可能です。

シニア従業員の処遇改善

単に雇用を延長するだけでなく、健康的に働き続けられるよう、業務内容や職場環境を適切に調整する必要があります。例えば、身体的負担が少ない業務に配置する、柔軟な勤務時間を提供するなどの工夫が必要です。

また、これまでの経験や知識を活かせるポジションや役割の提供も重要です。再雇用の場合には今まで培ったスキルを活かせるアドバイザーとしての役割を担わせることで、企業にとっても価値ある存在として貢献してもらうことができるでしょう。

まとめ:シニア従業員の円滑な雇用に向け早めの対策を!

すでに日本は超高齢社会を迎えており、働く意欲があるシニア世代の労働力を期待して、法令関係も積極的に高年齢者採用を促していく流れにあります。定年後も働きやすい環境を整えるために、柔軟な勤務時間やリモートワークの導入など、長く健康的に働ける職場づくりや業務内容の見直しが重要です。

企業全体でシニア従業員を支える体制を築くため、早めに対策を立てておきましょう。