休職とは、従業員の個人的な理由で働けない場合に、企業側が従業員に対して雇用関係を維持したまま働く義務を一定期間免除することをいいます。休職に関して法律で定めた明確な基準というものはなく、多くは事業主の判断に委ねられているのが現状です。

この記事では、休職の相談を受けたときの流れや必要な書類、休職中や復職に向けて受けられる支援等の流れについて解説していきます。

休職とは、従業員の個人的な理由で働けない場合に、企業側が従業員に対して雇用関係を維持したまま働く義務を一定期間免除することをいいます。休職に関して法律で定めた明確な基準というものはなく、多くは事業主の判断に委ねられているのが現状です。

この記事では、休職の相談を受けたときの流れや必要な書類、休職中や復職に向けて受けられる支援等の流れについて解説していきます。

休職と間違われやすい用語に「休業」があります。休業とは、何らかの理由で従業員の労働契約関係を継続しつつ、休暇を連続してとらせることです。したがって給与の支払いは発生します。一方、 休職の場合には支払い義務の法的根拠がなく、休む理由も従業員都合のため、原則として給与の支払いはありません。

休職理由が従業員の私的なものにせよ、雇用関係を継続したまま一定期間業務を休むことなので、休職の原因となったものが改善・消失されたならば休職者は復職することになります。休職と復職はセットで考えます。休職開始から休職中、復職、その後の就労移行支援や短時間勤務などの復職プランに関して、企業内で事前に整備しておく必要があります。また、復職開始から休職・復職プランの作成などあらゆる段階で、産業医にサポートしてもらうことが可能です。

休職の理由として最も多いのが、労働災害以外の怪我や病気です。病気のなかでもとくに休職を必要とする頻度の高いがん(悪性腫瘍)のケースを考えてみます。

がんの診断を受けても、仕事をふくめ日々の暮らしは続きます。がんの診断イコール休職というわけではありません。ただし、がんの治療は長期戦。治療がある程度ひと段落した後も、復職後の就労や経済問題などについて長期的な支援が必要になります。

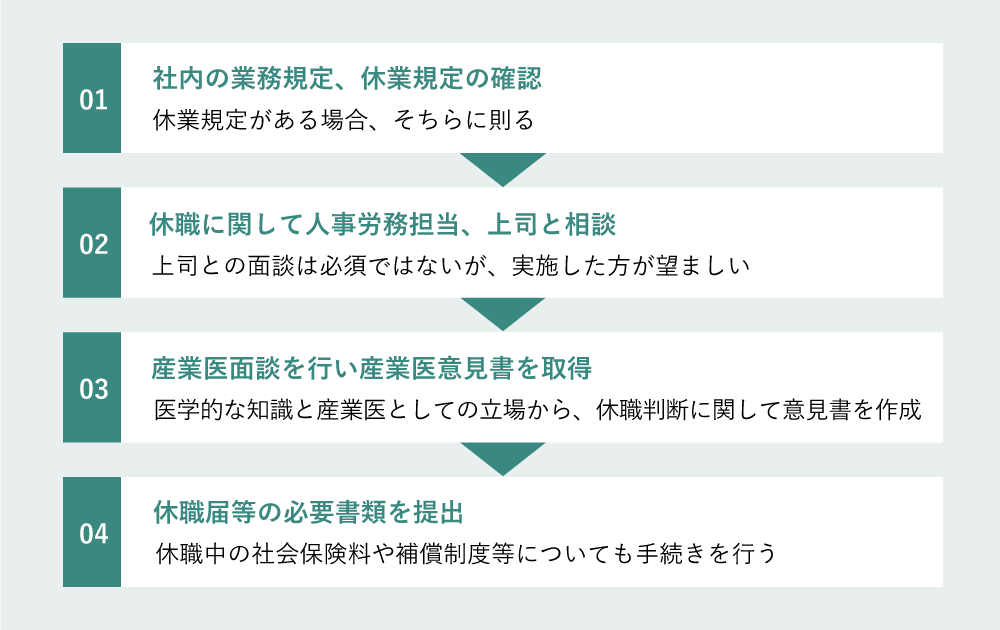

まず、がんの治療などで休職する必要がありそうな従業員がいるとわかったら、人事労務担当者は就業規則や社内で使える制度があるかどうか、確認します。病気の治療と働くことを共に支える「両立支援コーディネーター」という職種があり、支援を依頼することもできます。

また、企業に産業医がいる場合には、休職に対する相談があった時点で産業医を交えて話し合いをしてみてはいかがでしょうか。産業医は病気の知識と、実際に働く現場を知っているためコーディネーター的な役割を果たすことができます。

次にストレスなどから起こるメンタルヘルス不調、うつ病や適応障害などの精神疾患が休業の理由であるケースを考えてみましょう。メンタルヘルス不調が原因の休職で特徴的なことの一つに、休職終了の判断として考えられる治癒が、病院で判断されるいわゆる医学的な治癒なのか、復帰して仕事ができる程度の治癒なのか、医療従事者と企業間で認識に差が生じやすいことがあります。とくにうつ病は復職後に再発する可能性が高いという問題があり、このような事例に精通した産業医が休職・復職の支援に当たるとよいでしょう。人事労務担当者に求められる休職者への対応は多岐に渡り、マニュアルも最適解もないメンタルヘルスに際しては、柔軟な姿勢で臨みましょう。現場の仕事内容を知ることのできる産業医には、担当者、従業員、医療従事者(主治医など)間のコミュニケーションを円滑にし、的確な復職判断を行うための支援が期待できます。

休職命令とは、企業側が従業員に対して強制的に休職するよう求める業務上の命令のことです。あくまで就業規則に則っていること、労働基準法や労働契約法に規定のある安全配慮義務を守るためなどの合理的な理由が必要となります。

休職は病気や怪我の際に、退職させずに一定期間休ませ、復職を目指すための一手段です。休職命令という手段を使う前にまずは産業医面談を実施するとよいでしょう。産業医という医学的な立場からの意見であれば、命令を出さなくても従業員に対して休職の必要性を理解させることが可能なケースもあります。

休職診断書は医師が作成・発行する書類で、そこには病名や症状、初診日、検査等の結果、医学的な判断から必要とされる休職期間等が記されています。休職診断書の発行・提出に関する法的義務はないため、必ず提出しなくてはいけない書類というわけではありません。ただし、就業規定に提出義務があると記載がある場合には、その限りではありません。

休職診断書があるということは、すでに医療受診をして診断と必要な治療を受けていると考えられるため、休職診断書と社内規定をもとに休職の可否や期間の設定を行います。一方、メンタル不調の初期では明らかな症状が乏しいうえに、「眠れない」「疲れやすい」などつらい症状があっても、本人が病気と考えていないことがあります。そのようなケースこそ産業医面談を積極的に活用するとよいでしょう。医学的な立場から、従業員に医療受診の必要性や病院受診の方法について説明し、心療内科などへの受診を促してもらいます。

休職面談では以下の点について従業員に確認し、具体的な取り決めをしてきます。

休職面談から産業医が同席する、もしくは別に産業医面談を実施することが望ましいでしょう。産業医という第三者的な立場で支援することが目的です。

従業員から休職届を受け、休職の可否・休職期間を判断するのは企業(雇用主)です。休職診断書や産業医面談による意見書は休職の可否などの判断材料として活用されます。

休職面談では具体的に、休職期間(延長の条件や期間、上限についても)や休職中の給与の支払いは通常ないこと、補償制度などを伝え、休職中の面談頻度、復職判定の基準などについて従業員へ説明し、従業員の連絡先を確認しておきます。面談内容や合意箇所は面談記録として文書に残しておきましょう。

休職中に利用できる手当などには以下のようなものがあります。これらは休業理由によっても支給内容は変わってくることがあるため、労働基準法などの項目に該当するか確認が必要です。

病気の治療のために一定期間労働義務を負わないが、休職はあくまで復職前提であるということを、休職者本人に理解、納得してもらいます。休職中に旅行でリフレッシュしたいと考える人もいますが、あくまで病気療養中ですから、主治医に意見を聞き、慎重に判断してもらうように伝えておきましょう。旅行ではなくても実家に帰省するなど長期に自宅を離れる人には、その期間も連絡がとれるようにしておきます。

休職中は、病気の治療とともに復職に向けて定期的な面談を受ける必要があります。休職した時点から復職支援は始まっているのです。

休職中の面談では、病状の確認や通院状況、場合によっては投薬内容を確認し、薬の副作用等を配慮しつつ、復職の可否やタイミングについての意見を取りまとめます。本人の復職希望も踏まえ、主治医の診断書や治療経過などを医学的立場と産業医的立場の両面から意見書を作成します。また、休職者と企業の双方の立場を考えたうえで、就労移行支援や短時間勤務などの具体的な復職プランを提示します

休職・復職支援を行うためには、休職者を中心として、人事労務担当者、休職者の上司や同僚など周囲の人々との円滑なコミュニケーションが必要不可欠です。現場の状況や休職者の要望を理解し、サポートするためには積極的に産業医面談を活用しましょう。産業医は全体のコーディネーター的な役割を担うことができます。

従業員50名以下の企業は産業医専任の義務はありませんが、従業員の健康や安全配慮義務は発生します。休職・復職支援で産業保健スタッフに相談したい場合には、まずは地域産業保健センター(地さんぽ)に問い合わせてみましょう。また、専任義務がなくともメンタルヘルス不調者への対応や産業保健機能を外部に委託することは可能です。産業医紹介会社や地域の医師会、医療機関等に問い合わせてみましょう。企業のニーズにあった産業医やサービスを紹介してもらえることでしょう。