長時間労働の基準とは?あなたの会社は大丈夫?法律や対策を解説

- 産業保健

長時間労働の基準、基本的な考え方

長時間労働とは、労働者が一定の期間内に労働に時間を多く使うことをいいます。法律上で長時間労働に明確な基準はありませんが、労働基準法では「1日8時間、1週間に40時間」という基本的な労働時間を定めています。

この基準よりも長く、時間外労働をさせる場合には36協定を結ぶ必要があります。36協定について、詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

▼関連記事はコチラ

36協定の残業時間の上限は45時間?超えた場合も解説

過労死ラインとなる残業80時間を超えないように

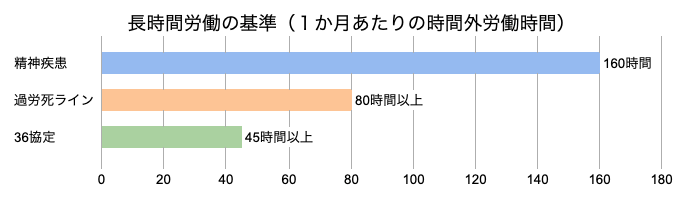

36協定を結んだとしても、残業時間の上限は1か月45時間が一つの基準といわれています。1か月80時間の残業は「過労死ライン」と呼ばれており、過重労働と言えるでしょう。著しい長時間労働によって、労働者の心身を害するリスクが高まります。

【補足】精神障害の労災認定における長時間労働の基準

長時間労働は、精神障害発病の原因にもなり得ます。そのため、精神障害の労災認定において心理的負荷要因の項目として記載されています。

厚生労働省の「労災認定基準」によると、「発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った」場合、「極度の長時間労働」に従事したとして、心理的負荷の総合評価を「強」とすることが定められています。

長時間労働となる残業時間の基準【図解】

ここまで解説した各長時間労働の基準について、上の図にまとめました。

長時間労働の基準時間数について正しく理解し、従業員の就労状況について適切に把握できる環境を整えましょう。

長時間労働による影響

長時間労働によって、どのような影響が及ぶのでしょうか。まずは、労働者個人の健康を損ない、重い健康被害があらわれる可能性があるでしょう。

長時間労働は、労働の負担が大きいことに加えて、睡眠や休養時間の不足につながり疲労が蓄積されてしまいます。仕事の高い要求による精神的負担も合わさり、心身の健康に影響が出ることがあるのです。具体的には、脳や心臓疾患、精神障害、胃十二指腸潰瘍、過敏性大腸炎など、さまざまな病気を引き起こすケースがあります。

また、企業にとっても、全体の生産性の低下を招く恐れがあります。長時間労働によって従業員が疲弊することで仕事の能率が下がる可能性が高くなります。さらに、時間外労働によって残業代や光熱費という余分な費用もかかってしまいます。企業にとっても長時間労働の弊害は大きく、対策が重要と言えるでしょう。

長時間労働の原因と対策

なぜ長時間労働が起こってしまうのでしょうか。考えられる原因として以下が挙げられます。

・人手不足

人手が不足することによって、1人あたりの業務量が多くなり残業しなければこなせなくなっている。

・業務に無駄が多い

不要な業務が多いものの見直しがされず、そのまま行われている。

・マネジメント層や社員の意識の低さ

残業を問題として認識しておらず、残業時間を把握していなかったり改善する意識が低かったりする。

・社内風土

残業を善とする社内風土があるため、長時間労働に対して悪いイメージがなく是正されない。

このような状態を改善するためには、業務管理ツールの導入も一つの方法でしょう。従業員の労働時間や業務内容を見える化することで、無駄な業務など長時間労働の原因の把握につながることが考えられます。評価制度を見直し、時間内に業務を終えていることを評価する体制を作ることも、有効といえます。

また、長時間労働者に対する面接指導対応を徹底することも大切です。労働安全衛生法では、時間外労働を長時間行った労働者に対して、企業側は医師による面接指導を行う必要があると定められています。面接を行うことで、従業員が置かれている状況や心身の状態を把握することができ、企業は必要な措置を講じることができます。面接は、産業医が行うケースが一般的です。産業医と連携しながら、長時間労働を減らす職場づくりを行うことが大切でしょう。

▼関連記事はコチラ

過重労働面接(長時間労働者に対する医師による面接指導)とは?

まとめ|産業医と連携しながら対策を

現状では、長時間労働の基準として「36協定」や「過労死ライン」があり、これらを基準に長時間労働を防ぐ必要があるでしょう。長時間労働は従業員の心身を著しく害するだけではなく、企業にも損害を与えるリスクがあるため、是正することが大切です。産業医とも連携しながら、従業員の心身を守る対策を行っていきましょう。

おすすめの資料

-

メディカルリソースの産業保健サービス

- その他

メディカルリソースの産業保健サービスは、企業の健康経営と従業員のウェルビーイングを向上させるために、企業様の課題に合わせた安心安全の産業保健活動をオーダーメイドで提供いたします。

資料ダウンロードメディカルリソースの産業保健サービス

- その他

メディカルリソースの産業保健サービスは、企業の健康経営と従業員のウェルビーイングを向上させるために、企業様の課題に合わせた安心安全の産業保健活動をオーダーメイドで提供いたします。

資料ダウンロード -

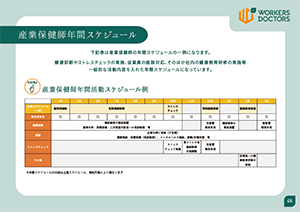

【保健師監修】産業保健師導入ガイド

- 産業保健師

産業保健師とは、企業で働く従業員の心身の健康を守る役割を持っています。

社員が心身の健康を害した後のケアだけではなく、「予防」に取り組むのために産業保健師の導入を検討してみませんか?本書は、産業保健師の主な業務内容や年間スケジュール、導入するまでの探し方などを、産業保健師の導入を検討している方に向けてわかりやすくお伝えします。

資料ダウンロード

【保健師監修】産業保健師導入ガイド

- 産業保健師

産業保健師とは、企業で働く従業員の心身の健康を守る役割を持っています。

社員が心身の健康を害した後のケアだけではなく、「予防」に取り組むのために産業保健師の導入を検討してみませんか?本書は、産業保健師の主な業務内容や年間スケジュール、導入するまでの探し方などを、産業保健師の導入を検討している方に向けてわかりやすくお伝えします。

資料ダウンロード -

内航船企業向け産業医サービス

- その他

企業からの評価が高く、ワーカーズドクターズが自信を持ってオススメできる産業医の一例をご紹介いたします。

産業医選びを検討される際の参考として、本資料をご活用頂けますと幸いです。

※本資料記載の産業医を指名することはできませんので、ご了承ください。資料ダウンロード

内航船企業向け産業医サービス

- その他

企業からの評価が高く、ワーカーズドクターズが自信を持ってオススメできる産業医の一例をご紹介いたします。

産業医選びを検討される際の参考として、本資料をご活用頂けますと幸いです。

※本資料記載の産業医を指名することはできませんので、ご了承ください。資料ダウンロード -

ワーカーズドクターズ 産業医名鑑Vol.1

- 嘱託産業医

企業からの評価が高く、ワーカーズドクターズが自信を持ってオススメできる産業医の一例をご紹介いたします。

産業医選びを検討される際の参考として、本資料をご活用頂けますと幸いです。

※本資料記載の産業医を指名することはできませんので、ご了承ください。資料ダウンロード

ワーカーズドクターズ 産業医名鑑Vol.1

- 嘱託産業医

企業からの評価が高く、ワーカーズドクターズが自信を持ってオススメできる産業医の一例をご紹介いたします。

産業医選びを検討される際の参考として、本資料をご活用頂けますと幸いです。

※本資料記載の産業医を指名することはできませんので、ご了承ください。資料ダウンロード -

運輸業界における2024年問題と導入事例

- 嘱託産業医

働き方改革関連法に伴い、これまで猶予措置があった自動車運転業務においても2024年4月以降は残業上限規制適用となります。

ドライバーの残業時間が制限された結果、ドライバー不足やドライバーの健康状態への影響が生じる可能性があります。

当社で取り組んでいる運輸業界における健康問題改善の事例を交えて、2024年問題への対応策をご紹介いたします。資料ダウンロード

運輸業界における2024年問題と導入事例

- 嘱託産業医

働き方改革関連法に伴い、これまで猶予措置があった自動車運転業務においても2024年4月以降は残業上限規制適用となります。

ドライバーの残業時間が制限された結果、ドライバー不足やドライバーの健康状態への影響が生じる可能性があります。

当社で取り組んでいる運輸業界における健康問題改善の事例を交えて、2024年問題への対応策をご紹介いたします。資料ダウンロード -

すぐ使える!職場巡視チェックシート

- 初めての産業医選定

職場巡視の実施目的とポイントをまとめた資料+産業医・衛生管理者が職場巡視をする際のチェック項目をまとめた、「職場巡視チェックシート」テンプレート付き!

チェックシートは産業医監修済み、XLSX形式でダウンロードできますので、アレンジもしやすく、すぐに使用いただけます。

【オフィス向け・工場等向け・物流業向け・有機溶剤作業向け収録】資料ダウンロード

すぐ使える!職場巡視チェックシート

- 初めての産業医選定

職場巡視の実施目的とポイントをまとめた資料+産業医・衛生管理者が職場巡視をする際のチェック項目をまとめた、「職場巡視チェックシート」テンプレート付き!

チェックシートは産業医監修済み、XLSX形式でダウンロードできますので、アレンジもしやすく、すぐに使用いただけます。

【オフィス向け・工場等向け・物流業向け・有機溶剤作業向け収録】資料ダウンロード -

【産業医監修】衛生委員会テーマサンプル集(今月の衛生講話資料付き)

- 初めての産業医選定

衛生委員会のテーマ決めに悩んだ経験はないですか?

12か月分の衛生委員会テーマサンプルを産業医監修でご用意しました。

さらに、衛生委員会で使える今月の衛生講話資料付き!資料ダウンロード

【産業医監修】衛生委員会テーマサンプル集(今月の衛生講話資料付き)

- 初めての産業医選定

衛生委員会のテーマ決めに悩んだ経験はないですか?

12か月分の衛生委員会テーマサンプルを産業医監修でご用意しました。

さらに、衛生委員会で使える今月の衛生講話資料付き!資料ダウンロード -

(安全)衛生委員会議事録テンプレート

- 初めての産業医選定

記入例付きの「(安全)衛生委員会議事録」フォーマットです。word形式でダウンロードできますので、すぐにご利用いただけます。

議事録は委員会開催の都度作成し、3年間の保存と社内周知が義務づけられています。

ぜひこのフォーマットをご活用ください。産業医監修の(安全)衛生委員会についての説明資料もセットでダウンロードできます。

資料ダウンロード

(安全)衛生委員会議事録テンプレート

- 初めての産業医選定

記入例付きの「(安全)衛生委員会議事録」フォーマットです。word形式でダウンロードできますので、すぐにご利用いただけます。

議事録は委員会開催の都度作成し、3年間の保存と社内周知が義務づけられています。

ぜひこのフォーマットをご活用ください。産業医監修の(安全)衛生委員会についての説明資料もセットでダウンロードできます。

資料ダウンロード -

産業保健導入に役立つ法的義務チェックリスト

- 初めての産業医選定

産業保健の導入に必要な項目が一目でわかるチェックシートです。 産業医の導入~実際の運用までには様々な義務が定められており、そのほとんどが50万円以下の罰金刑対象となっています。 自社が労働法令上の法的義務を果たせているか、「法的義務チェックリスト」を活用して確認してみましょう。資料ダウンロード

産業保健導入に役立つ法的義務チェックリスト

- 初めての産業医選定

産業保健の導入に必要な項目が一目でわかるチェックシートです。 産業医の導入~実際の運用までには様々な義務が定められており、そのほとんどが50万円以下の罰金刑対象となっています。 自社が労働法令上の法的義務を果たせているか、「法的義務チェックリスト」を活用して確認してみましょう。資料ダウンロード -

顧問産業医サービスのご紹介

- 初めての産業医選定

- 顧問産業医

労働者数50名未満の小規模事業では産業医の選任義務はありませんが、企業担当者様から「メンタルヘルス不調者対策を行いたい」などといったご要望をいただき、「顧問産業医紹介サービス」をご用意いたしました。

当資料では「顧問産業医紹介サービス」の詳細を分かりやすくお伝えします。

資料ダウンロード

顧問産業医サービスのご紹介

- 初めての産業医選定

- 顧問産業医

労働者数50名未満の小規模事業では産業医の選任義務はありませんが、企業担当者様から「メンタルヘルス不調者対策を行いたい」などといったご要望をいただき、「顧問産業医紹介サービス」をご用意いたしました。

当資料では「顧問産業医紹介サービス」の詳細を分かりやすくお伝えします。

資料ダウンロード -

専属産業医サービスのご紹介

- 初めての産業医選定

- 専属産業医

事業場の労働者数が多くなってくると考えるべきなのが、専属産業医の選任と契約です。

当資料では「自社は専属・嘱託どちらがいい?」などの初歩的な疑問から、契約成立までに必要な業務など、「専属産業医サービス」の詳細を分かりやすくお伝えします。専属産業医は嘱託産業医と違い、企業様と専属産業医間で直接契約を終結する必要がありますが、ワーカーズドクターズの専任スタッフがサポートいたしますので、安心して実施していただくことが可能です。

資料ダウンロード

専属産業医サービスのご紹介

- 初めての産業医選定

- 専属産業医

事業場の労働者数が多くなってくると考えるべきなのが、専属産業医の選任と契約です。

当資料では「自社は専属・嘱託どちらがいい?」などの初歩的な疑問から、契約成立までに必要な業務など、「専属産業医サービス」の詳細を分かりやすくお伝えします。専属産業医は嘱託産業医と違い、企業様と専属産業医間で直接契約を終結する必要がありますが、ワーカーズドクターズの専任スタッフがサポートいたしますので、安心して実施していただくことが可能です。

資料ダウンロード -

産業医サービスのご紹介

- 初めての産業医選定

- 嘱託産業医

従業員50人以上の事業場では産業医を選任することが義務づけられており、要件を満たしているにも関わらず14日以内に産業医の選任を行わなかった場合、50万円以下の罰金刑対象となっています。 「そもそも産業医とは?」「何から取り組んだらよい?」とお悩みの企業担当者様に是非ご覧いただきたい資料となっております。資料ダウンロード

産業医サービスのご紹介

- 初めての産業医選定

- 嘱託産業医

従業員50人以上の事業場では産業医を選任することが義務づけられており、要件を満たしているにも関わらず14日以内に産業医の選任を行わなかった場合、50万円以下の罰金刑対象となっています。 「そもそも産業医とは?」「何から取り組んだらよい?」とお悩みの企業担当者様に是非ご覧いただきたい資料となっております。資料ダウンロード