労働災害の定義

労働災害(労災)は、労働者が業務に起因して受けた負傷、疾病、死亡を指します。

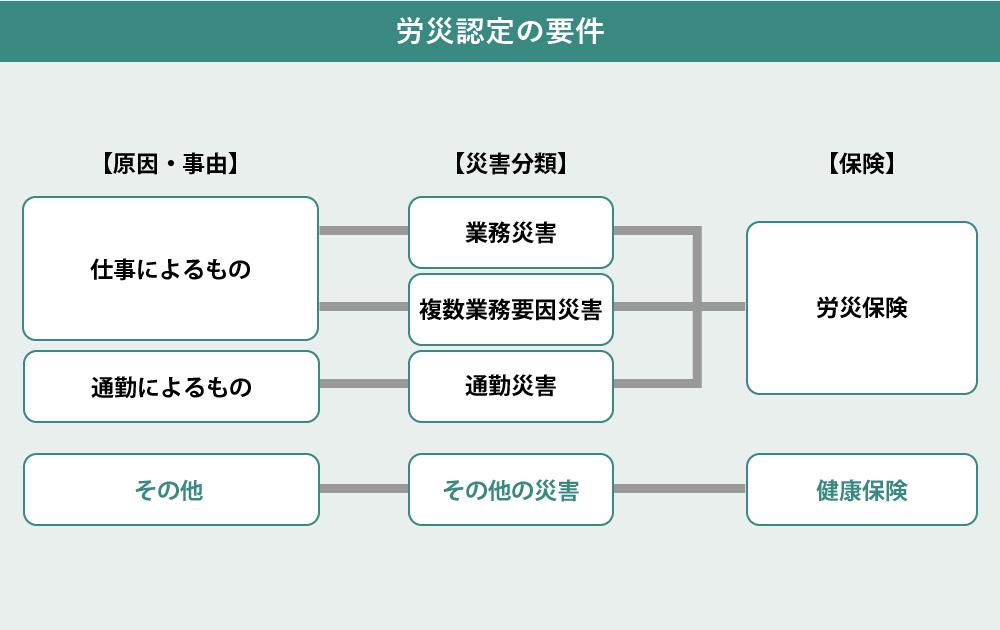

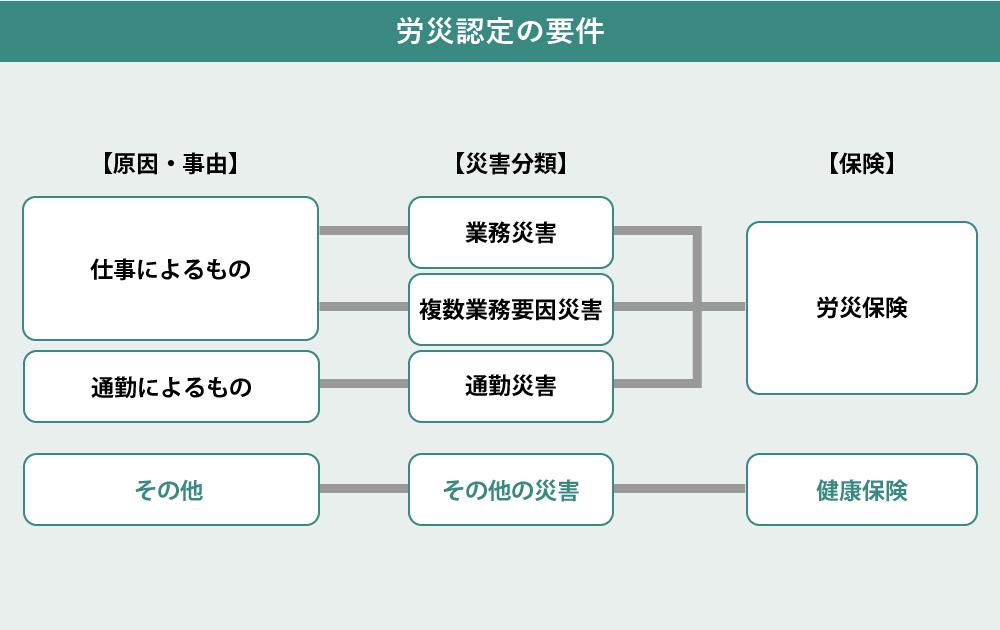

労災は主に以下の3種類に分けられます。

- 1.業務災害

-

業務災害は、業務中に発生した事故や事件などが原因の負傷や疾病が該当します。例えば、工場での機械による指の切断事故や、建設現場での転落事故などが該当します。

- 2.複数業務要因災害

-

複数業務要因災害とは、複数(2つ以上)の事業で働く労働者が、複数業務が要因となって、負傷や疾病、障害などを起こしたことを指します。例えば複数業務による長時間の過重労働などが原因で心身に負担がかかり発症した脳・心臓疾患や精神障害などが該当します。

- 3.通勤災害

-

通勤災害は、労働者が自宅と職場間を通勤中に発生した事故です。例えば、通勤中の交通事故や転倒事故などがこれに該当します。

労災の認定基準

労災認定は労働者を守るための制度で、労災被害にあった場合、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づいて給付を受けることができます。労災保険法では「業務上の事由」または「通勤」による負傷・疾病などに対し労災保険給付が行われると規定されています。

労災認定されるためには、いくつか認定要件を満たしている必要があります。

参考:厚生労働省「労災保険 請求(申請)のできる保険給付等」をもとに作成

業務災害の認定要件

業務災害かどうかを判断するためには、業務の負傷・疾病などとの間に以下の2つの因果関係が認められるかがポイントとなります。

- 業務遂行性

-

業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあることを意味します。一般にいう「仕事中」よりも適応範囲は広く、業務中はもちろん、休憩中やトイレにいって離席中なども事業主の支配・管理下にあるとされ、業務遂行性が認められます。

業務上と認められるためには、前提条件として業務遂行性が認められなければなりません。

- 業務起因性

-

業務起因性とは、業務と負傷・疾病・障害または死亡との間に因果関係がある状態をいいます。事業主の支配・管理下にあって業務に従事している場合は業務起因性が認められます。しかし、休憩時間や就業前後は実際に業務を行っているわけではく、行為そのものは私的行為のため、私的な行為によって発生した災害については、業務起因性はなしとみなされます。

(例)

- 事案①「業務中に作業現場の鉄材が倒れてきて、骨折した」

-

→業務遂行性、業務起因性ともにあり、労災認定

- 事案②「工場敷地内での休憩中に同僚とスポーツをしており、転倒」

-

→業務遂行性の適応範囲だが、業務起因性なし、認定なし

- 事案③「出張の帰りに一人でお酒を飲み、泥酔し転倒」

-

→業務遂行なし、業務起因性なし、認定なし

通勤災害の認定要件

通勤災害と認められるためには、労働者が労災保険法第7条第2項(通勤とは)及び第3項(逸脱及び中断とは)に規定されている「通勤」 の要件をすべて満たした災害である必要があります。

第7条第2項(通勤とは)

通勤とは、労働者が業務に関連して移動することであり、以下の3つが含まれます。

- ・住居と就業場所との間の往復

- ・就業場所から他の就業場所への移動

- ・住居と就業場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動

第7条第3項(逸脱及び中断とは)

通勤中に発生する事故であっても、通勤の目的を逸脱したり中断したりした場合、労災保険の対象外となります。逸脱とは、通勤の途中で個人的な目的(買い物など)を達成するために経路を変更した場合や、職場とは無関係な場所に立ち寄ることで、中断とは、通勤途中で休憩をとるなどして、通勤行為が一時的に中断されることを指します。これらの場合、その期間中に発生した事故は労災として認められません。

労災発生時に支払われる労災保険給付の種類

- ・療養(補償)等給付

-

「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類があります。療養の給付は労災病院や労災保険指定医療機関や薬局等で、無料で治療や薬剤を受けることができます(現物支給)。療養の費用の支給は、近くに指定医療機関がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用が支給されます。

- ・休業(補償)等給付

-

労災で労働者が療養のために働けなくなり休業した場合、給与の一部が補償されます。給付額は休業開始4日目以降の平均賃金の80%(特別支給金含む)が支給され、支給期間は最長1年6か月とされています。

- ・障害(補償)等給付

-

業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治癒した後も、身体に一定の障害が残った場合に支給されるものです。

- ・遺族(補償)等給付

-

労災が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、業務災害の場合には遺族補償給付、複数業務要因災害の場合には複数事業労働者遺族給付、通勤災害は遺族給付が支給されます。

- ・葬祭料等(葬祭給付)

-

労災が原因で亡くなった労働者の遺族で葬祭を行った場合には、葬祭料(業務災害の場合)、複数事業労働者葬祭給付(複数業務要因災害の場合)、葬祭給付(通勤災害の場合) が支給されます。

- ・傷病(補償)給付

-

労災による傷病が療養開始後1年6か月を経過した後も傷病が治っていないこと、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合に支給されます。

- ・介護(補償)給付

-

障害(補償)年金、傷病(補償)年金受給者のうち、第1級の者または第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)で、現在介護を受けているときに給付されます。

- ・二次健康診断等給付

-

定期一次健康診断で脳や心臓の病気に関連する一定の項目のすべてに異常が認められた場合、二次健康診断と特定保健指導を無料で受けることができます。一次健康診断の担当医師に異常なしと診断された場合でも、会社で選任している産業医が職場環境や仕事内容を総合的に評価し異常を認めた場合には、産業医の意見が優先されます。

これら労働保険給付は、以下のようにいくつか組み合わせて支給されることがあります。その場合、それぞれの給付に対し申請が必要になります。

(例)

- ・業務災害で治療中のとき

-

療養補償給付、休業補償給付、傷病補償給付、介護補償給付

- ・労災で障害が残ったときの給付

-

障害補償給付(障害補償年金、障害補償一時金)、介護補償給付

- ・労災で死亡したとき

-

遺族補償給付(遺族補償年金、遺族補償一時金)、葬祭料

労災発生時の対応の流れ

労災保険給付を受けるためには適切な手続きが求められます。以下で、ステップごとに解説します。

Step 1: 労災の発生を企業に報告する(対象:従業員)

労災が発生した場合、従業員は速やかにその事実を企業に報告します。

Step 2: 医療機関を受診して医師の診断、治療を受ける(対象:従業員)

被害にあった従業員は医療機関を受診して適切な診断と治療を受けることが必要です。

- •労災指定病院で治療を受けた場合

-

労災指定病院で治療を受けた場合、Step4の治療に関する書類(診断書や治療報告書など)は指定病院から労働基準監督署に送付されます。

- •労災指定病院以外で治療を受けた場合

-

労災指定病院以外の医療機関で治療を受けた場合、治療費は一時的に自己負担となり、申請後に全額返還されます。

Step 3: 労災申請に必要な書類を作成する(対象:従業員、企業)

労災給付を受けるために必要な書類を作成します。主に労災申請に必要となる書類は以下の通りです。

- •労災申請書(従業員が記入)

- •診断書(医師が記入)

- •事故報告書(企業が記入)

企業は事故報告書を作成し、従業員から受け取った診断書と合わせて労災申請書としてまとめます。書類の内容は正確に記入する必要があり、不備があると申請が給付の遅れなどが発生するため注意が必要です。

Step 4: 作成した申請書類を、指定医療機関等を経由して労働基準監督署へ提出する(対象:従業員、企業)

申請書類が整ったら、指定された医療機関等を経由して労働基準監督署へ提出します。通常、申請書類は医療機関が労働基準監督署に提出するケースが多いですが、従業員や企業が直接提出することもあります。 労働基準監督署への提出は迅速に行う必要があります。申請書類提出後、労働基準監督署が労災認定のために調査を行います。

Step 5: 事故状況の調査と給付の決定(対象:労働基準監督署)

労働基準監督署が申請内容を確認後、事故の発生状況や業務との関連性を調査します。ここで、「労災と認定するかどうか」が決まります。

- •調査内容

-

事故の詳細な状況(発生日時、場所、状況など)、業務との因果関係、医師の診断内容などが確認されます。必要に応じて従業員や会社から追加の情報を聴取することもあります。

- •給付の決定

-

調査により労災と認められた後、支給される給付が決定されます。給付内容が決定した段階で、従業員に通知が届きます。

申請書類提出から給付決定までは、約1か月程度の時間を要します。そのため、事前に労災発生時の指定医療機関の選定や書類の整備が行われていると、スムーズな認定と給付につなげることができます。

労災申請時に必要なものは?

以下で休業(補償)等給付、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付の申請の際に必要なものを紹介します。

- ・休業(補償)等給付申請の場合

-

申請書に医師、事業主の証明が必要

- ・障害(補償)等給付申請の場合

-

医師の診断書が必要。また同じ労災で障害厚生年金、障害基礎年金等などの受給を受けている場合には、支給額を証明する書類が必要

- ・遺族(補償)等給付申請の場合

-

死亡診断書、故人との関係を証明できる戸籍謄本など、住民票の写しなどが必要

労災の申請には期限がある

労災保険の申請には、時効という期限が設けられています。この期限が過ぎると、労災給付を受けられなくなりますので、速やかな手続きが重要です。また申請後も実際に給付を受けるまでには、おおよそ1か月程度、遺族給付では約4か月程度かかります。早期に申請を行い、申請後も進捗を確認することが大切です。

労災隠しは違法!速やかな報告を

故意に労働者死傷病報告を提出しないなどの労災隠しは、労働基準法により禁止されています。企業や経営者が労災を隠した場合、法人だけではなく個人(経営者や責任者)にも罰則が適用される可能性があります。

再発防止策の策定を

労災が発生した場合、今後同じような災害を繰り返さないためにも企業は適切な再発防止策を講じる必要があります。その際、労働基準監督署から労災発生後に「労働災害再発防止書」の提出を求められることもあります。

労働災害再発防止書は企業が事故の原因を分析し、再発を防止するための対策を示した書類で、以下のような内容が含まれます。

- •労働環境の改善(危険な作業環境の改善、安全設備の導入など)

- •労働者への安全教育の強化

- •作業手順や規定の見直し

- •定期的な安全点検や作業員の健康管理

労災を引き起こさないようにするためには、日頃から職場環境を整備しておくことが重要です。産業医と協力して定期的な職場巡視を行い、作業環境のリスクや労働者の健康状態を事前に把握して適切な対策を講じましょう。また従業員に対し安全教育を行い、職場全体で労災を減らす働きかけを続けていきましょう。